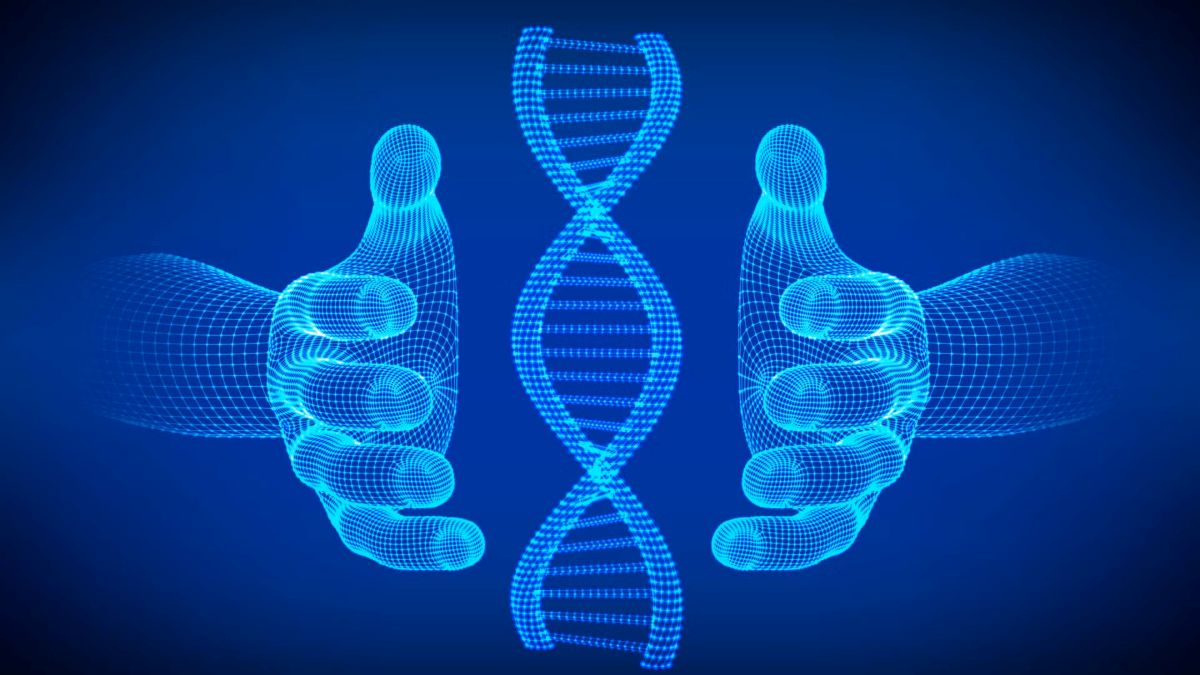

Un equipo que entrenó y afinó los modelos Evo diseñó genomas de fagos basados en ΦX174; de 285 diseños probados, 16 fueron funcionales y algunos superaron resistencias bacterianas en 1–5 pasadas —un avance con alto potencial para la terapia fágica y fuertes implicaciones regulatorias.

El mundo de la biotecnología vuelve a acelerarse con la llegada de la “ingeniería genética asistida por grandes modelos”. Un equipo que utiliza los modelos de lenguaje genómico de la serie Evo ha presentado el que describen como el primer conjunto de genomas bacteriófagos diseñados por IA capaces de replicarse y mostrar actividad biológica en ensayos experimentales.

El trabajo, publicado como manuscrito en BioRxiv, combina modelos entrenados a gran escala con cribados experimentales y revela tanto oportunidades clínicas como desafíos éticos y regulatorios para empresas y tomadores de decisión.

¿Por qué ΦX174? El grupo escogió el fagovirus ΦX174 como banco de pruebas porque su genoma compacto —5.386 nucleótidos codificando 11 genes— incorpora la complejidad necesaria (lecturas solapadas, señales regulatorias) sin elevar costos de síntesis a niveles impracticables. Según el informe, las bases Evo se habían entrenado originalmente con más de 2 millones de genomas de fago; para este proyecto se realizó un ajuste fino con un conjunto curado de 14.466 secuencias de la familia Microviridae para especializar la generación hacia variantes tipo ΦX174.

A grandes rasgos, el equipo generó y filtró miles de secuencias computacionales y seleccionó 285 diseños sintéticos para pruebas experimentales. De ellos, 16 candidatos mostraron actividad biológica verificable en ensayos de cultivo —una eficiencia que, en términos industriales, indica una tasa de éxito no despreciable para una tarea tan ambiciosa. Las variantes funcionales presentaron entre 67 y 392 mutaciones frente a su par más cercano en la naturaleza; una de ellas, Evo-Φ2147, acumuló 392 mutaciones y mantuvo un 93,0% de identidad nucleotídica promedio con el phage de referencia NC51, lo que la sitúa en el umbral de una nueva especie según ciertos criterios taxonómicos.

Más allá de la “prueba de concepto”, hay resultados de gran calado: el estudio documenta que cócteles formados por múltiples diseños generados por la IA pudieron vencer resistencias en 3 cepas de E. coli resistentes a ΦX174 en 1–5 pasadas, mientras que el fagotipo original falló por completo. Esto sugiere que la diversidad dirigida por IA puede ofrecer rutas alternativas para sortear mecanismos de resistencia bacteriana —una ventaja estratégica relevante para el desarrollo de terapias fágicas frente a infecciones multirresistentes.

Para ejecutivos y equipos de I+D, hay cuatro lecciones clave.

Primero, la IA puede explorar espacios de secuencia que la evolución natural no ha muestreado, generando variación funcional y soluciones que la ingeniería racional no encontraba fácilmente (por ejemplo, la incorporación funcional de una proteína de empaquetamiento de un fagó distante).

Segundo, la convergencia entre diseño computacional y cribado experimental acelera ciclos de descubrimiento —aunque requiere capacidad de laboratorio y inversión en validación.

Tercero, los resultados abren oportunidades comerciales en terapia fágica, agricultura y biotecnología industrial: el documento menciona objetivos próximos como Pseudomonas aeruginosa y patógenos vegetales. Y cuarto, emergen cuestiones regulatorias, éticas y de bioseguridad: la capacidad de diseñar genomas funcionales plantea la necesidad de marcos claros antes de su traducción clínica o industrial.

El avance no está exento de advertencias. El propio informe subraya la necesidad de controles rigurosos y de balancear innovación con gobernanza: a medida que disminuyan los costos de síntesis y mejoren los modelos, la accesibilidad aumentará —y con ella la responsabilidad del sector privado y de los reguladores para gestionar riesgos y asegurar beneficios.

Para líderes corporativos, el mensaje es doble: el diseño genómico con IA puede transformar pipelines de descubrimiento y ofrecer ventajas competitivas reales, pero su adopción exige inversiones en validación, cumplimiento normativo y diálogo público. En palabras técnicas, la transición de “leer” y “escribir” genomas a “diseñarlos” ya no es solo una promesa: es una realidad que obliga a la industria a actualizar estrategias, procesos y gobernanza.